INTRODUCTION

La gestion des eaux pluviales pour beaucoup de collectivités

pose le problème de saturation du réseau et des stations

d’épurations entraînant inondations et pollutions non

contrôlées.

Les techniques alternatives à l’assainissement pluvial

classique ont pour fonction de déconcentrer les flux des eaux

pluviales en redonnant aux surfaces urbaines sur les lesquelles

se produit le ruissellement, un rôle régulateur, fondé sur la

notion de stockage pour régler les débits et limiter la

pollution due aux surverses d’eaux pluviales à l’aval.

Même si les techniques alternatives permettent d’écrêter

les débits pluviaux en amont des réseaux d’assainissement,

des points restent encore à éclaircir tels que la durabilité

de ces techniques et l’optimisation de la coupure de la

pollution.

En particulier dans le cas où le corps d’une voirie est

utilisé comme stockage avant infiltration des eaux pluviales,

l’injection de celles-ci doit être précédée d’un

traitement par décantation et d’un système de rétention

des flottants et des substances indésirables.

Pour cela la société douaisienne CONSTRU et le Syndicat

Intercommunal d’Assainissement de la région de Douai (SIADO)

ont développé le concept du filtre et des bouches

d’injection (Cf. fiche

Par

le biais d’une maquette réalisée grâce à un partenariat

entre le SIADO, l’

Le but général de cette expérimentation est de connaître,

d’une part, l’efficacité d’un filtre permettant

l’interception de la pollution au niveau de la bouche

d’injection et, d’autre part, la capacité de coupure

de la pollution par la structure stockante elle-même. Au final,

les résultats nous permettront d’estimer la diminution

totale de la charge polluante à travers l’ouvrage étudié.

Ces expériences permettront aussi d’observer le colmatage

dans la chaussée à structure réservoir et ainsi

d’évaluer la durée de service de la structure.

EXPERIMENTATION

ET RESULTATS

Dans le domaine du

traitement des eaux pluviales, tous les spécialistes se

rejoignent pour considérer que la pollution est fortement liée

aux particules et que le bon piégeage de ces particules peut-être

un résultat satisfaisant mais parfois difficile à atteindre. Le

principe de cette étude consiste à fournir des connaissances

afin d’optimiser les techniques à mettre en œuvre et

de définir des solutions cohérentes.

Si

le fonctionnement hydraulique des chaussées à structure

réservoir semble être maîtrisé, plusieurs paramètres restent

à déterminer sur l’optimisation de la capture de la

pollution. C’est dans cette optique que nous allons tester

un filtre incorporé dans la bouche d’injection et réaliser

un certain nombre d’expériences à l’aide d’une

maquette montée en laboratoire.

I. Projet :

A l’aide de cette maquette, un plan d’expériences

vise les objectifs suivants :

-

Déterminer la diminution de la charge polluante à

l’exutoire de la chaussée réservoir.

-

Déterminer le pouvoir de coupure du filtre dans la bouche

d’injection.

-

Suivre l’évolution de la pollution particulaire à travers

la structure et le colmatage de celle-ci.

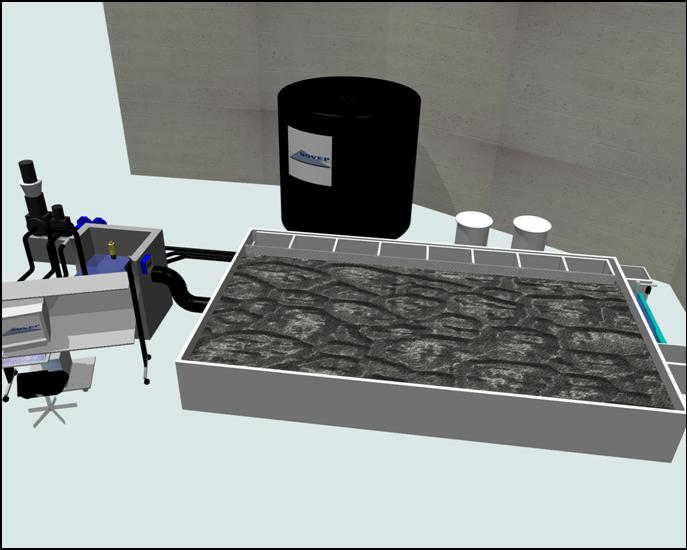

I.1- Description

de la maquette

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

La maquette permet se simuler des eaux pluviales ruisselant sur

une surface imperméable de 250 m² grâce à une cuve de

stockage cylindrique d’une capacité de

Ils évoluent dans le corps de la chaussée

(grave naturelle de granulométrie 20/80) grâce au drain situé

en fond de structure qui le relie à la bouche d’injection

pour enfin sortir par le biais d’un canal de "Venturi".

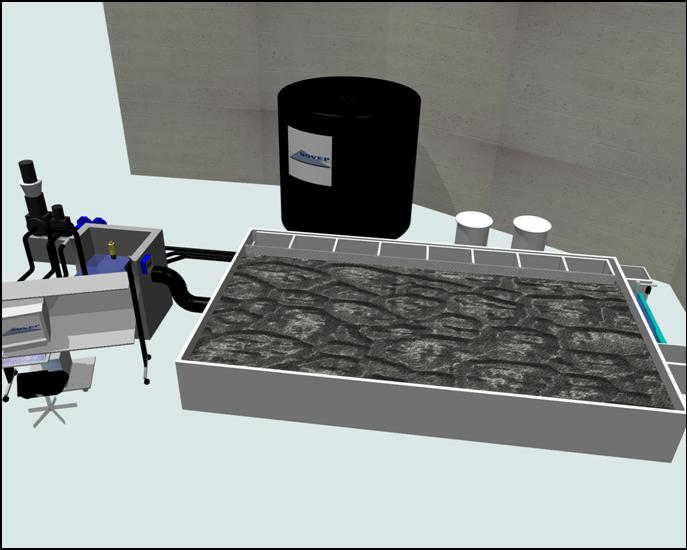

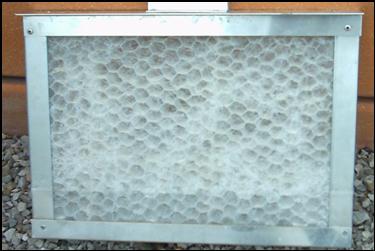

L’unité de filtration est, quant à elle, composée d’un porte filtre en pvc gris, d’une cartouche filtre, de deux brides alu, de quatre chenilles nylon avec vis et d’un joint d’étanchéité

Photo 1 : Bouche d’injection connectée à une

structure réservoir

|

Photo 2 : Filtre

– vue de face

|

|||

|

|||

Photo 3 : Filtre

et porte filtre – vue de profil

Pour la

réalisation des expériences, une fine industrielle de diamètre

médian D50 35 µm et de D10 99 µm approchant de très près ces

caractéristiques est utilisée.

Voir la fiche de

granulométrie de la fine utilisée

CONCLUSIONS ET

PERSPECTIVES

L’objet de

l’étude porte sur une fraction fine (inférieure à 200 µm)

des matières en suspension (MES), les MES de taille supérieure

étant considérées toutes arrêtées par le filtre.

Les expériences

ont démontré une efficacité de coupure du filtre de

l’ordre de 15 à 20 % sur la granulométrie étudiée. Elles

ont en outre mis en valeur l’absence totale de problèmes

hydrauliques. La densité d’une bouche d’injection pour

250 m² de voirie apparaît de fait adaptée (confirmation de

terrain à l’appui). Soit la même densité que pour les

bouches d’égout classiques.

Le dépôt de fines se

fait principalement à deux niveaux :

- Dans la bouche d’injection.

-

Dans le corps de la chaussée, avec un phénomène de relargage

pour les forts débits (progression vers l’aval dans toute

la structure).

Le dépôt de fines important dans la partie aval de la chaussée

réservoir pousse à émettre l’hypothèse que les fines

migrent dans la chaussée de l’amont vers l’aval ce qui

peut-être à l’origine de colmatages ponctuels au droit

d’ouvrages singuliers. Le colmatage global de la chaussée (plus

de 1000 ans !) n’est quant à lui pas un problème

au regard de la durée de vie moyenne des chaussées (50 ans).

Les expériences

menées amènent à poser de nouvelles questions :

-

Le risque de colmatage ponctuel est-il réel ?

-

Dans le cas d’une chaussée avec infiltration, existe-t-il

un risque de diminution des capacités d’infiltration du

fond de chaussée ?

-

Comment réagit le filtre s’il y a création d’un film

biologique ? Y’a-t-il augmentation du pouvoir de

coupure ?

-

Est-il possible de recourir à d’autres matériaux à

pouvoir de coupure plus performant pour le filtre vu la marge

hydraulique dont nous disposons ?

Une poursuite de

l’étude menée ici pendant deux ans répondrait à

ces questions grâce au couplage avec une étude de terrain pour

intégrer la pollution réelle des eaux pluviales dans les

simulations.

Les conclusions ci-dessus

permettent d’envisager la généralisation du système de

filtre à poser dans les bouches d’égouts sur les réseaux

pluviaux de sorte à améliorer la qualité des rejets au Milieu

Naturel sans investissement lourds mais surtout sans surcoût

d’exploitation (en effet, une bouche d’égout avec

filtre s’entretient deux fois par an comme une bouche

d’égout classique et avec les mêmes moyens).